Le film Near Death Experience, de Benoît Delépine et Gustave Kervern met en scène plusieurs tentatives de suicide dans une ambiance qui convoque tragique, dérision, insignifiance, humour, les marques du modernisme extrême[*]. Bien que Michel Houellebecq ne soit ici qu’interprète, la proximité avec l’univers de son œuvre est saisissante, ainsi l’on peut dire que l’acteur MH incarne un personnage de l’écrivain MH.

Il est surprenant de constater la proximité avec d’autres récits d’événements atopiques : qui n’ont pas lieu d’exister. L’expérience des limites en transmission directe. Henri Michaux le fait pour l’au-delà procuré par la mescaline dans Misérable Miracle (1956). Henri Michaux se lance dans l’expérience de la drogue avec des témoins et après une sérieuse documentation, comme si il s’agissait d’une expédition scientifique. En effet, la drogue est pour le poète un outil de connaissance. C’est peut-être une pulsion de mort qui pousse à la drogue ? L’hypothèse n’est pas à exclure. Mais il y a aussi et surtout l’au-delà ouvert par cette sorte de mort temporaire. Mort et ressuscitation après avoir visiter l’au-delà, c’est ce processus en trois temps que cherchent les grands initiés de la drogue. Avec le risque de, un jour, ne plus revenir. Et qui est le désir le plus trouble et le plus tyrannique. Dans le cas des poètes, la dépendance – si dépendance il y a – ne concerne pas la drogue mais le désir de pousser les limites du connaissable et de l’exprimable. Le grand prédécesseur Baudelaire, Les Paradis artificiels, retient comme effet du haschisch, qui est aussi celui du vin, « le développement poétique excessif de l’homme ».

Prudence ou effet du remord post-vertige, Henri Michaux qualifie en termes négatifs son expérience : « on n’en sort pas fier » et « misérable miracle ». Miraculeuse, tout de même, cette « connaissance par les gouffres », conçue comme une immersion dans l’intimité des choses, s’identifiant simultanément à la cause et aux effets. « Espionner le chanvre, s’espionner soi-même, espionner l’esprit », résume Baudelaire. Le poète observe et donne à voir et à entendre son vécu. Le récit efface le décalage entre le temps du vécu et le temps de l’écriture, le langage est poussé dans cette épreuve extrême qui est de communiquer ce qui est diffusé dans les sens et qui reste normalement incommunicable.

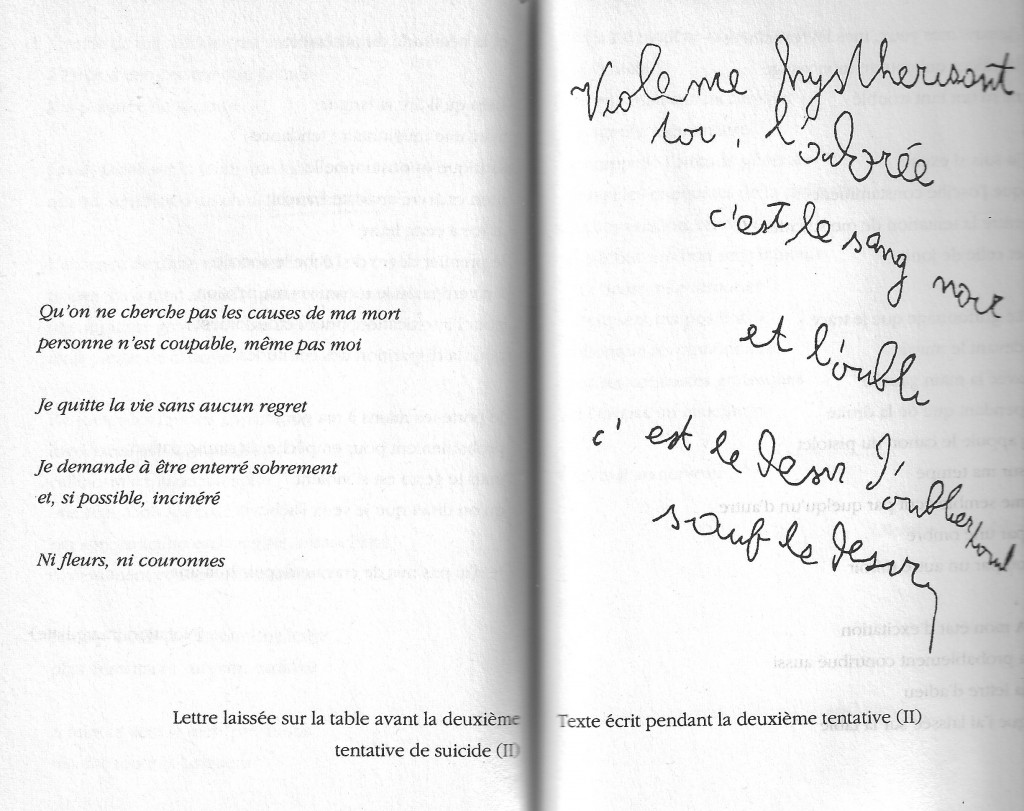

Dans La Mort morte (1945), Gherasim Luca entreprend lui aussi le récit d’un événement que l’on pourrait qualifier d’atopique : les cinq tentatives de suicide accompagnées par cinq « lettres d’adieu » et par autant de textes griffonnés pendant chaque tentative. Il s’agit à la fois d’un geste poétique et d’un acte symbolique (donc effectif), la négation et l’anéantissement de la mort, par lesquels s’effectue le passage de la condition œdipienne qui tient l’homme en otage depuis toujours à la position révolutionnaire non-œdipienne, synonyme d’émancipation, de liberté et de « dépassement humain ». Se fondant sur la dialectique, le poète entreprend de redresser une « erreur théorique » qui n’a que trop duré et adopte la position non-œdipienne comme programme onto-poétique qui va orienter sa vie et sa création. Sans absorption de drogue, mais « drogué » à l’idée d’évoluer dans un univers contraignant et hostile, « conséquence d’une erreur théorique qui m’échappe », Luca entreprend les cinq tentatives de suicide arrêtées au seuil ultime et comme Henri Michaux note ses sensations.

Luca et Houellebecq, poètes sombres, donnent à cette aventure dans la proximité de la mort une portée lumineuse et une touche d’humour rédempteur. Ni l’un ni l’autre ne méprise et ne craignent les postures ridicules. En présence de la mort vraie symbolique ou feinte il ne s’agit plus de prendre une distance esthétique.

La mort a la victoire facile. Les poètes, les rêveurs, les iconoclastes, les hérésiarques, les révoltés, les suicidés rendent la mort fragile.

(Fragment)

[*] Je préfère « modernisme extrême » au terme « postmodernisme », dont le domaine est mal défini.