Le Vampire passif est le livre-manifeste de Gherasim Luca. Entré comme tel dans l’histoire du surréalisme international, il comporte une défense et une illustration du surréalisme inventé et réinventé par Luca, comme c’est le cas avec toute œuvre majeure produite à l’intérieur du mouvement. Le texte, écrit à la première personne, multiplie les types de discours et les registres, il est à la fois prose poétique et traité de démonologie, protocole de magie et démonstration poétique de l’unité des contraires, évocation lyrique des forces maléfiques, hymne exalté de l’amour. Il n’y a pas de métaphores, les mots y sont employés dans leur sens propre. La figure centrale est l’analogie, déclinée dans un flux continu d’associations imprévisibles. Dans une démarche de systématisation rationnelle de l’irrationnel (principal reproche de Fondane à l’égard du surréalisme), les domaines les plus divers et les plus éloignés de la connaissance sont convoqués, avec une préférence spécifique pour les discours alternatifs, non homologués par la science, telles que l’homéopathie, la psychanalyse[1], la pathologie des maladies mentales, encore hésitante à l’époque, l’alchimie, la magie („le matérialisme foudroyant de la magie noire”), la numérologie, les pratiques divinatoires. Autant de voies susceptibles, aux yeux du poète, de restituer un univers sans finitude et sans finalité. Un nouvel ordre poétique du monde est proposé, placé sous le signe de l’amour, et où la poésie, le rêve, le merveilleux ont une existence objective et se produisent „automatiquement comme un lapsus”.

Dès Le Vampire passif, son premier livre proprement surréaliste, Luca est en possession de l’outil réel et symbolique ainsi que du point d’appui qui permettent de faire basculer d’un monde à l’autre : de l’univers commandé par le mythe œdipien, situé sous le signe du „Paralytique Général Absolu” qu’est la mort, au monde correspondant à notre „délire intérieur”. Cet outil est le levier ineffable de la dialectique dont le point d’appui n’est autre que l’inconscient érigé en domaine continu de la pensée non-dirigée. Gherasim Luca évolue dans les eaux noires de la mélancolie et l’instrument très fin de sa dialectique implacable crée à son désespoir le magma grouillant, criant, fascinant de son éloquence poétique. Ces atouts en main, et renonçant à toute possibilité de retour, il s’adonne passionnément à une démarche démiurgique délirante, poursuivie avec la même intensité dans ses livres publiés ultérieurement, tant en Roumanie qu’en France.

Le manuscrit roumain du Vampire passif, édité maintenant plus de sept décennies après son écriture, apporte une nouvelle pièce à l’œuvre roumaine de Gherasim Luca (les archives nous réservent encore des surprises) et vient compléter le corpus du surréalisme roumain avec l’un de ses textes essentiels.

Gherasim Luca, poète bilingue apatride

Le Groupe surréaliste roumain, constitué de Gherasim Luca, Gellu Naum, Paul Paun (ou Paon), Virgil Teodorescu, Dolfi Trost (qui préfère signer D. Trost ou simplement Trost), constitué à l’initiative des deux premiers et dont l’existence, y compris ruptures, querelles, scissions, se situe dans la période 1940-1947, comporte, parmi d’autres particularités qui le singularisent dans le contexte du surréalisme internationale, la pratique du bilinguisme. Rester connecté au surréalisme français et au mouvement international généré par celui-ci, par le biais de la langue française, était pour le groupe de Bucarest une condition nécessaire à son existence en tant qu’entité distincte. Les textes collectifs qui composent le corpus français du groupe surréaliste romain réuni au complet constituent la base de la quasi-totalité des références concernant l’activité du groupe de Bucarest dans les histoires et les synthèses consacrées au surréalisme international[2]. Le bilinguisme a d’ailleurs été l’une (parmi d’autres) des sources de dissensions au sein du groupe de Bucarest, confronté au refus tenace de Gellu Naum qui, lui, opposait son attachement quasi-mystique à la langue natale. Bien que pour la traduction de certains textes en français les quatre autres membres du groupe se soient fait aider, tel que le suggère Gellu Naum à son interlocuteur français Rémy Laville[3], ils ont tous montré une réelle maîtrise de la langue française, qu’elle fut pratiquée de façon ponctuelle et limitée par Virgil Teodorescu, ou bien systématique et permanente en alternance avec le roumain par Paul Paun et D. Trost – les écrits publiés ou manuscrits de ceux-ci en sont une preuve. Quant à Gherasim Luca, installé dans la langue française comme dans un no man’s langue, tel qu’il le déclarait lui-même, et s’adonnant à une inédite „physique du langage” (André Breton), il sera considéré, dès son vivant et dans un environnement sursaturé de chef d’œuvres, expérimentations audacieuses et exploits langagiers, comme „le plus grand poète de langue française”[4].

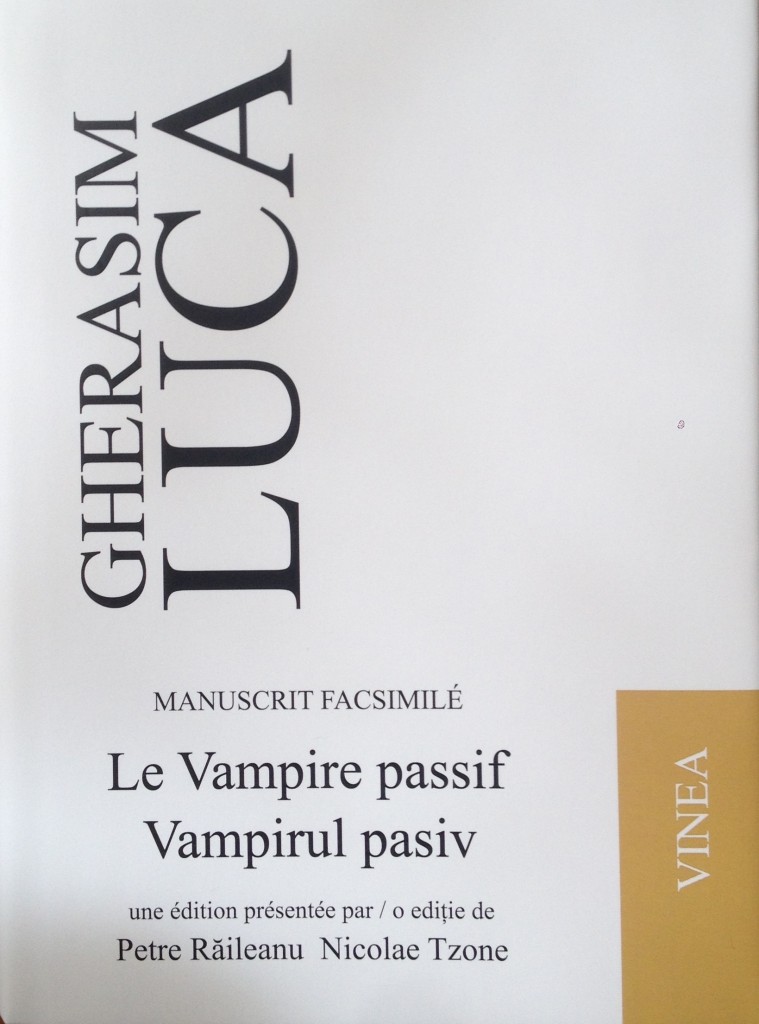

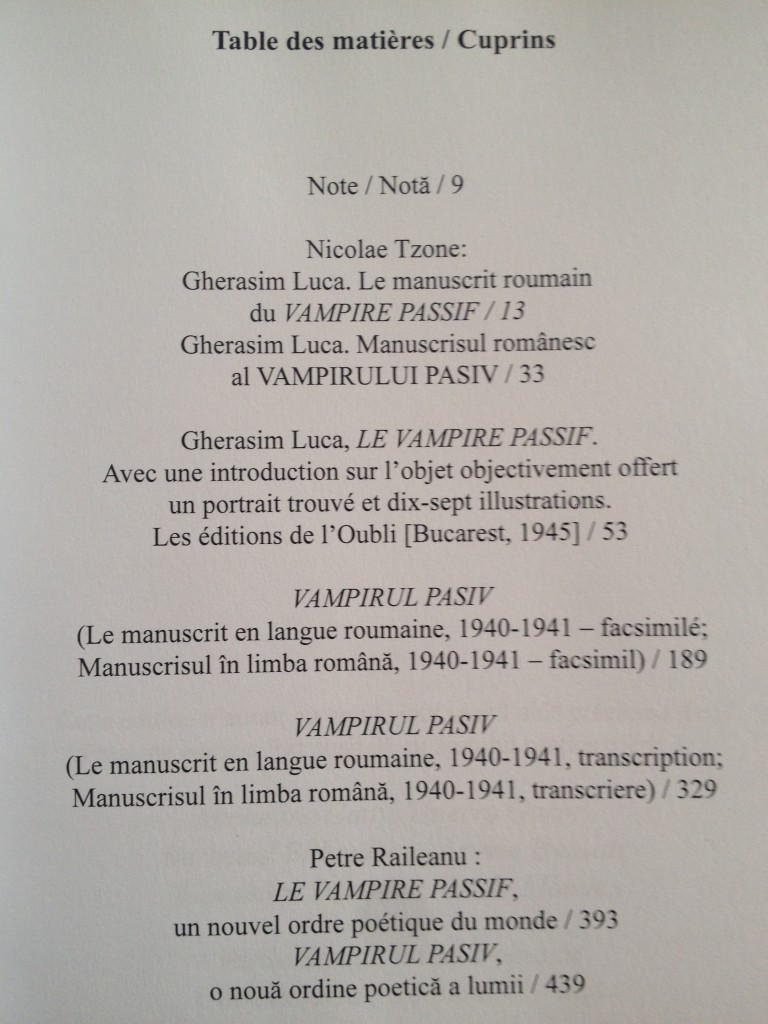

On ne connaissait jusqu’à présent que l’édition originale Le Vampire passif , publiée aux Editions de l’Oubli à Bucarest en 1945 et rééditée par José Corti en 2001, édition qui laissait supposer que le texte avait été écrit directement en français. La découverte du manuscrit roumain Vampirul pasiv de Gherasim Luca, par Nicolae Tzone, dans une archive privée à Bucarest, nécessite une reconstitution de la genèse de cette œuvre, ainsi qu’une analyse des rapports entretenus par l’auteur avec les deux langues dans lesquelles il s’est exprimé, le roumain et le français.

En 1940, après deux ans passés à Paris, où Victor Brauner l’avait introduit, lui et son ami Gellu Naum, auprès de Breton et son groupe, Luca rentre à Bucarest et écrit Vampirul pasiv, son livre-charnière, en y mettant tout l’éblouissement de cette nouvelle expérience : avec le surréalisme, il avait trouvé la forme comprenant et exprimant sa rage, ses angoisses, ses énergies et ses aspirations tout en lui donnant une raison d’être. Mais le monde est en guerre. La Roumanie rejoint les puissances de l’Axe, acte accompagné par un cortège de lois qui, s’ajoutant à celles déjà existantes, aggravent et intensifient leurs dispositions : limitation sévère des libertés et durcissement du régime réservé aux citoyens juifs. Le groupe surréaliste, qui compte trois juifs et dont les cinq membres ont été ou sont encore militants ou sympathisants de gauche, fichés comme tels par les services de renseignements de l’époque[5], réduit par l’absence de Gellu Naum, mobilisé et envoyé sur le front, se voit contraint à une existence souterraine, secrète. Sans aucune possibilité de communiquer avec ses amis parisiens réfugiés dans le sud de la France dans l’attente d’un visa pour l’Amérique (que certains, comme Jacques Hérold et Victor Brauner, n’obtiendront jamais) et sans aucun espoir de les rencontrer, dans l’impossibilité de prévoir le moindre changement dans le déroulement des événements, Luca se réfugie dans l’écriture.

Contrairement au cliché établi par la plupart des commentateurs français du poète, Gherasim Luca a beaucoup écrit durant les années de guerre, comme on peut le constater en suivant la datation de ses manuscrits et les publications en cascade pendant la période 1945-1947. Écrire est, surtout dans ces temps, un geste concret contre la mort. Luca écrit en roumain avec la rage et la violence présentes dans ses textes antérieurs, augmentées maintenant par l’incertitude qui plane sur le sort de sa production : ni possibilité de publier, ni échange ou écho en dehors du cercle restreint de ses amis surréalistes bucarestois. A partir du Vampir passif, il commence à écrire directement en français. Entre 1940 et 1945 sont rédigés Le Vampire passif en roumain et en français (1940-1941), Un lup văzut printr-o lupă/Un loup à travers une loupe (1942, en roumain), Inventatorul iubirii urmat de Parcurg imposibilul și de Moartea moartă/ L’Inventeur de l’amour, suivi de Tenter l’impossible[6] et La Mort morte (en roumain, très probablement dans le courant de 1944), et d’autres textes de moindre envergure, Ochiul magnetic/ L’œil magnétique, A oniriza lumea/Oniriser le monde (1943, en roumain), Două femei bat la ușă, o muribundă le oferă din partea mea un plic/Deux femmes frappent à la porte, une moribonde leur offre de ma part une enveloppe (1944, en roumain), Quantitativement aimée, 1944, livre-objet qui comporte un texte écrit directement en français. Citons enfin le texte rédigé en français avec Trost, Dialectique de la Dialectique. Message adressé au mouvement surréaliste international, 1945, qui est à la fois un bilan de l’activité du groupe de Bucarest et une importante contribution au corpus théorique du mouvement surréaliste en général.

A la fin de la guerre, l’ambiance qui s’installe a toutes les apparences de la liberté retrouvée. Non seulement apparente, elle s’avérera partiale et passagère. Suffisante, cependant, pour permettre aux surréalistes roumains de sortir du silence. C’est maintenant qu’ils organisent plusieurs expositions collectives, et qu’ils font éditer, coup après coup, les livres écrits pendant les années de guerre, en général à compte d’auteur et sous l’égide de maisons d’éditions ou de collections conçues comme emblèmes du groupe : Colecția suprarealistă avec une variante en français, Collection surréaliste, Editions de l’Oubli (en français), Editura Negarea-Negației/Négation de la Négation, Infra-Noir, S Surréalisme (en français). Mais à l’époque le surréalisme n’était pas, et ne le sera ni après, réellement „acclimaté” en Roumanie, les échos sont par conséquent faibles et, à quelques exceptions près, insignifiants, avant de devenir quasiment hostiles.

Le monde d’après guerre ne ressemble pas à celui d’avant. La Roumanie reste en dehors du circuit intellectuel et artistique. L’angoisse et les frustrations s’accumulent, les lettres envoyées par Luca et Naum à Victor Brauner constituent un témoignage important sur l’état d’esprit des deux poètes qui se trouvent à un carrefour de leur existence, lourd de conséquences pour leur évolution ultérieure. C’est l’isolement qui leur pèse le plus, ainsi que l’exprime Gellu Naum : „… nous sommes désespérément isolés de vous, vous qui comptez le plus sur le globe”[7]. Luca lui-aussi parle de „solitude, périphérie, désolation géographique”, se disant envahi par le doute le plus noir à l’égard de ses propres expériences et conquêtes, aussi „exaltantes” soient-elles : „Il y a des soubresauts de la pensée, il y a des déchirures et des éruptions dans la réalité que l’impossibilité d’une confrontation avec toi maintient en suspens. Je ne sais quelle confiance, quelle objectivité on peut accorder à des phénomènes, même les plus exaltants, quand leur apparition est tellement défavorisée par la géographie. Je ne sais pas dans quelle mesure ma pensée, qui est obligée de fonctionner ici, fonctionne réellement”. Quelques lignes plus bas, Luca revient sur les mêmes questions obsessionnelles : „Après avoir reçu le mois dernier les quelques messages d’Amérique (il s’agit de deux livres de Breton), j’ai des raisons de croire que ce qui nous anime ici, nécessairement s’anime aussi de l’autre côté, mais que notre nette infériorité géographique sur le globe réduit toute cette animation à de simples coïncidences. Les révélations restent de simples révélations, et refusent de s’amplifier en révolutions, en frisson”[8].

Tous les membres du groupe surréaliste roumain, à l’exception de Virgil Teodorescu, commencent à envisager le départ pour la France comme étant la seule solution. Gellu Naum et Paul Paun essaient en vain de partir avec des papiers en règle. Plus audacieux, Luca et Trost font une tentative extrême de passer clandestinement la frontière de l’ouest, au début de l’hiver 1947-1948, mais ils sont refoulés. Il reste un dernier recours, la demande d’immigration en Israël, qui, dans un premier temps, leur est refusée[9]. Luca et Trost quittent la Roumanie en 1951 pour Israël, d’où ils pourront enfin rejoindre un an plus tard Paris. L’avenir ne peut être envisagé que dans l’espace français, accessible voir même familier linguistiquement, l’épicentre du surréalisme, le lieu de toutes leurs affinités intellectuelles et poétiques. Gellu Naum, toujours réticent aux initiatives de ses amis d’écrire et de publier en français, acceptant seulement de signer les textes collectifs rédigés dans cette langue, commet un geste révélateur pour son désarroi: fin 1947, „Gellu fait traduire son texte en français (Albul osului/Le Blanc de l’Os, P.R.), le tape à la machine sans interlignes sur un papier très mince, le dédie aux « cent sages » du monde et le poste après l’avoir polycopié en cents exemplaires. Parmi les destinataires : André Breton, Benjamin Péret, Victor Brauner, Pierre Mabille et Watson Taylor”[10].

Gherasim Luca réécrit Le Vampire passif en français et, choisissant de ne publier que cette version, prend ainsi une option ferme pour l’exil linguistique. Cependant, la même année, 1945, Luca fait imprimer deux autres livres en roumain : Un lup văzut printr-o lupă et Inventatorul iubirii urmat de Parcurg imposibilul și de Moartea moartă, Editura Negarea Negației. Il est urgent pour lui de faire connaître et de situer chronologiquement ses contributions personnelles dans le cadre du surréalisme international : l’objet objectivement offert (OOO) et l’univers non-œdipien. Il est persuadé que surtout cette dernière création, où pour la première fois „l’amour rencontre librement la Révolution”, possède les potentialités d’un nouvel instrument poétique de connaissance et d’unification des différentes tendances au sein du mouvement surréaliste. Dans une lettre envoyée à Paris à l’intention de Sarane Alexandrian, en réponse à une nouvelle enquête lancée par Breton, Luca affirme, tout en étant conscient de l’énormité de son propos, que „l’Amour a été inventé en 1945”[11]. Option est prise pour l’exil et elle reste définitive. En 1946, Luca écrit à Victor Brauner, en français[12] : „Dans ta dernière lettre tu m’écris de tes difficultés à la lecture de nos textes en roumain et je comprends bien ta hâte à oublier ce que, malheureusement, nous sommes forcés (pour combien de temps encore ?) d’accepter comme moyen d’expression et je te prie de faire un effort et de suivre dans l’horrible langue dans laquelle partiellement (et j’espère, passagèrement) je m’exprime, surtout les démarches présentées sous le titre L’Inventeur de l’Amour”[13]. Après 1945, même si certains manuscrits attestent l’emploi du roumain, tous les textes publiés sont en français. A une exception près, la plaquette de 1947, Niciodată destul / Jamais assez.

L’exil linguistique de Luca, qui précède son exil effectif, doit être mis en rapport avec la position non-œdipienne. Ce système à la fois philosophique, poétique et symbolique permet d’échapper à la tutelle castratrice de toutes les fatalités inscrites dans la vie des hommes par l’hérédité biologique, famille, etc. : „Je déteste cet enfant naturel d’Œdipe / je hais et refuse sa biologie fixe // Et si l’homme est ainsi parce qu’il naît / alors il ne me reste plus qu’à refuser / la naissance / je refuse toute axiome/même s’il a pour lui l’apparence / d’une certitude // A supporter comme une malédiction / cette psychologie rudimentaire / déterminée par la naissance / nous ne découvrirons jamais / la possibilité de paraître au monde / hors du traumatisme natal // L’humanité œdipienne mérite son sort”[14]. Le refus de la naissance et, par conséquent, l’anéantissement de la mort (réalisée symboliquement par les cinq tentatives de suicide décrites dans La Mort morte) constitue le prélude du basculement dans l’univers libéré des aspects oppressants de la condition humaine.

La position non œdipienne n’est toutefois pas seulement négation. Par elle s’exprime, dans un régime d’exaltation hors du commun, la foi sans limites dans la capacité de la poésie, du poétique d’enchanter le monde, d’ouvrir, autrement dit, les écluses du merveilleux. L’entrée de Luca dans la Seine, la nuit du 9 février 1994, est, calligraphié avec la précision et l’élégance qu’on lui connaît dans ses manuscrits, le dernier poème-acte de son programme onto-poétique.

Le programme onto-poétique inventé par Luca pour son propre usage s’applique également à l’Histoire et à l’histoire personnelle. Comment une telle démarche pourrait-elle agir sur „la réalité objective” ? Nous ne pouvons que souscrire la réponse donnée à cette question par Dominique Carlat : „Nier l’Histoire, ou s’en prétendre miraculeusement exclu se révèle manifestement dérisoire; subsiste pourtant la possibilité, pour le sujet historique, de construire un récit qui figure autrement l’Histoire, tente de dénouer son emprise immédiate”[15] Un tel projet de repositionnement par rapport à ses propres racines et au monde, une sorte de métanoïa la connotation mystique en moins, suppose une énergie intérieure hors du commun et la capacité de se projeter dans le futur. Parfaitement cohérent avec lui-même, Luca est resté discret sur les humiliations subies pendant les années de guerre, considérant, ironie tragique, que celles-ci le situent en position de „privilégié” par rapport au destin d’autres millions de juifs européens[16]. Dans le contexte de cette problématique une position spéciale occupe le poème Niciodată destul/Jamais assez, composé à la manière du bégaiement poétique inauguré en français avec Passionnément, se trouve dans un rapport de symétrie inversée avec celui-ci : alors que dans le texte français les égarements, les télescopages et les rencontres phonétiques aboutissent, par une sorte d’alchimie, au précipité final je t’aime passionnément, dans Niciodată destul/Jamais assez, le message liminaire libéré par le bégaiement du seul mot popor/peuple contient, elliptique et énigmatique, une formule de désamour.

Fidèle à son programme, Luca préférera, même après son installation en France, le statut d’apatride et refusera toute référence identitaire, réductrice par définition. En 1963, à une revue qui avait publié quelques uns de ses textes en les accompagnant d’une notice où il était présenté comme poète roumain, il adresse ce message laconique : „Monsieur le Rédacteur, je tiens à vous signaler la regrettable erreur qui s’est glissée dans les deux ou trois lignes que vous avez bien voulu me consacrer dans votre dernier numéro. En effet, je ne suis pas roumain – avec ou sans majuscule – mais apatride”[17]. C’est Luca qui souligne. Quelques années plus tard, lors du lancement d’un de ses livres par la maison d’édition Brunidor, s’accommodant au rituel d’auto présentation, il rédige un texte qui commence ainsi : „Originaire de Bucarest, il se choisit durant son adolescence un nom et un égarement”. Un nom de nulle part, Gherasim Luca, fourni par le hasard, qui remplacera même dans les papiers officiels (1946) celui reçu à la naissance, Salman Locker. Et un égarement, synonyme d’absence et de refus de s’enraciner dans un autre sol que celui de la poésie. Avec cette habileté qu’il a à faire cohabiter dans une même phrase, voire en un seul mot, une affirmation et une négation, Luca efface aussi la référence identitaire „juif ashkénaze” par le mot inventé étranjuif : étranger à la judéité. Etrange-étranger, insolite, mélodieuse synonymie.

Dans cette perspective, le nom du syntagme „l’horrible langue” fonctionne comme un mot-valise qui englobe toutes les références de la famille sémantique de l’appartenance: pays, peuple, ethnie, religion, famille.

L’installation définitive en France et l’adoption de la langue française engendrent une nouvelle dynamique entre les écrits des deux périodes de création du poète. Les textes écrits en français, dépouillés de toute prose discursive, sont ancrés prioritairement dans l’exploitation de la matière sonore de la langue. Le Vampire passif, écrit successivement dans les deux langues, sert de charnière entre l’œuvre roumaine et française du poète. Il représente le point d’orgue du surréalisme intensément affirmatif et marqué par d’importantes contributions théoriques et programmatiques pratiquées par Gherasim Luca dans sa période roumaine. La version française, débarrassée de particularismes, de références culturelles, géographiques ou historiques, annonce l’orientation de l’œuvre française.

Dans l’édition française, le texte ne préserve que l’initiale des prénoms des amis évoqués, alors que le texte roumain donnait noms et prénoms : G (Gellu Naum), V (Virgil Teodorescu), P (Paul Paun), C.N. (Constantin N[isipeanu]) ; Elena (Teodorescu) apparaît avec le prénom francisé, Hélène ; les poètes Aurel Zaremba, Aurel Cornea, Aurel Baranga, les trois A rapportés au chiffre 22 (les poètes meurent à 22 ans avait écrit dans un poème Aurel Baranga se référant aux deux premiers) sont mentionnés avec le prénom francisé et l’initiale du patronyme : Aurèle Z., Aurèle C., Aurèle B. Seuls les noms de Victor Brauner et d’André Breton sont cités en entier, comme appartenant au domaine français.

Deux mentions du manuscrit présentent un intérêt particulier puisqu’elles donnent une idée sur les lectures très fouillées de Luca en matière de parapsychologie et d’hypnotisme :

– mss. p. 38 : „dans un manuel d’hypnotisme (Dr. Paul Joire, Traité d’hipnotisme (sic !) expérimental, page 30)” devient dans LVp, p. 42, „Dans un manuel d’hypnotisme”. La référence complète est: Traité de l’hypnotisme expérimental et thérapeutique, ses applications à la médecine, à l’éducation et à la psychologie, Paris, Vigot Frères Editeurs, 1908. Paul Joire (1856- ?) est un parapsychologue français qui a présidé la Société Universelle d’Études Psychiques, a étudié des phénomènes comme la transmission des sensations à distance, la perception extrasensorielle, la lévitation, l’écriture automatique, les matérialisations, les photographies d’esprits;

mss. p. 55-56, deux citations en français attestant des expériences de communication extrasensorielle, avec cette note en bas de page : „Pierre Laflèche (Psychica, No. d’avril 1924”. Dans LVp, p. 68-69, les citations sont maintenues, avec guillemets, mais la référence est éliminée. Pierre Laflèche (1892-?) a étudié et expérimenté la parapsychologie avec René Warcollier (1881-1962), considéré pionnier dans ce domaine. A publié dans les revues Psychica, Revue Métapsychique, Lotus Bleu.

La modification la plus significative concerne „la femme-messager” qui apparait dans les dernières pages du livre: désignée dans le texte roumain par son nom réel Nadine Crainic, devient dans la variante française Déline Hérault, une construction obtenue par la contraction délire-Nadine et par la traduction du nom commun qui constitue le patronyme: craïnic-hérault. Un processus de cryptage dont l’effet recherché est l’augmentation du degré d’ambiguïté poétique et la mise en évidence de l’assonance Hérold-Hérault.

Les changements opérés par Luca engagent aussi un changement de statut entre les deux versions. Alors qu’en roumain, le texte a une forte composante programmatique et expérimentale et fournit des indices sur la genèse et l’élaboration, la version française, plus fluide, intensifie la portée subversive et étrange.

L’objet objectivement offert. La méthode subversive-ludique-libidinale

Le Vampire passif s’ouvre par une introduction sur l’objet objectivement offert, O.O.O. Celui-ci trouve son point de départ dans un jeu de décoration et d’auto décoration, „offrant à la fois le plaisir de décorer et d’être décoré”. Luca évoque l’exemple d’un pensionnaire de l’Hôpital central de maladies mentales, mais il ne pouvait pas ignorer L’étrange cas de monsieur K, singulière série de tableaux de Victor Brauner, datant de 1934, où le grotesque personnage se trouve décoré de petites poupées en celluloïd le désignant comme dévorateur dévoré. On y aperçoit également la silhouette de Jacques Vaché, dandy mythomane suicidaire, avec ses décorations auto décernées.

Les expériences entreprises conduisirent Luca à cette déclinaison de l’objet, présentée comme „une nouvelle possibilité objective de résoudre dialectiquement le conflit entre le monde intérieur et le monde extérieur, essai dont, dès son premier manifeste, le mouvement surréaliste s’est fait une raison d’être”. Le lexique employé par Luca dans la présentation de cette expérience est significatif pour la façon totale et exigeante qu’il a d’investir le surréalisme. Il a intériorisé le programme surréaliste et est en position de générer de l’intérieur ses propres inventions en matière de lexique et de moyens, des plus subtiles et des plus extravagantes. L’objet sera trouvé („trouver un nouvel objet de connaissance”), rencontré („je suis arrivé à la rencontre d’un nouvel objet projeté par le désir”) ou fabriqué, jamais découvert. La découverte est bannie par le surréalisme qui lui préfère l’invention, pour son potentiel poétique et pour son caractère soudain. „Révélation”, „coup de foudre intellectuel” sont les termes employés par Aragon lorsqu’il écrit sur l’invention : „L’admirable se tient, tient à cette solution de continuité imaginative, où il semble que l’esprit tire de soi-même un principe qui n’y était pas posé”[18]. L’invention, contrairement à l’abstraction, donne corps aux idées. Luca se présente lui-même comme l’inventeur de l’amour („L’amour a été inventé en 1945”) et plus tard il écrit même un texte, L’Invention contre la découverte. Trouver, fabriquer, inventer des objets confirment la passion exclusive du surréalisme pour le concret. Et l’objet, auquel on attribue des pouvoirs miraculeux, provoquer des rencontres, transmettre des messages, produire du sens, garde les traces de son passage dans le temps et se manifeste comme médiateur entre réel et surréel, visible et invisible.

Les expériences et les jeux dadaïstes, animés par la volonté d’exacerber la négation, ont introduit le collage, les matériaux „humbles”, papier journal, images découpées, morceaux de tissu, fragments d’objets, mécanismes, déchets, comme procédés de non-réalisation du non-art. Dada constitue dans ce domaine, comme dans celui du langage, un précurseur continué, développé et systématisé par le surréalisme.

André Breton a entrevu une „crise de l’objet” dès l’époque de la Première guerre mondiale et ses recherches constantes autour de ce sujet vont déboucher sur L’exposition surréaliste d’objets, organisée en 1936 par la Galerie Charles Ratton, présentant un mélange des objets „sauvages” non occidentaux et des productions surréalistes. Tout comme il y a une immanence du poétique que le surréalisme se donne pour tâche de révéler en adoptant dans son programme la proposition de Lautréamont La poésie doit être faite par tous, non par un, de même, les „champs de force” des objets, détournés de l’usage et de la nécessité, sont amenés à émerger par les rapprochements fortuits. Breton va même plus loin prêtant à l’objet la capacité d’objectivation du rêve : « Mais, par-delà la création de tels objets, la fin que je poursuivais n’était rien moins que l’objectivation de l’activité du rêve, son passage dans la réalité »[19]. Les réflexions de Breton sur l’objet prennent même la forme d’une poétique sui-generis développée et enrichie dans plusieurs textes Qu’est-ce que le surréalisme?, 1934, Situation surréaliste de l’objet, 1935, L’Amour fou, 1937, jusqu’à la synthèse tardive qu’est Le surréalisme et la peinture, 1965. Le point de départ se trouve dans la démarche initiée par Arthur Rimbaud avec le dérèglement systématique de tous les sens. „Je dis qu’il faut être voyant, se faire voyant” devient le mot d’ordre adopté et sans cesse actualisé par le surréalisme. Les méthodes spécifiques sont l’automatisme psychique – autant dans la pratique de l’écriture que dans la peinture – et, sur un même plan, l’activité paranoïaque-critique définie par Salvador Dali. Tout comme le rêve, l’objet est de la même essence que la poésie, à savoir, „représentation mentale pure”, et peut conduire, autrement que par le dérèglement de tous les sens, à l’objectif formulé par Breton: „dépayser la sensation”[20] : c’est à dire la perception-expression unifiée simultanément, possible grâce à l’effacement des frontières entre les domaines du réel considérés comme spécifiques à chacun des sens. L’objet chez Breton s’inscrit dans la tendance plus générale de l’art d’assurer la suprématie du principe du plaisir sur le principe de réalité, inversant ainsi la hiérarchie des deux termes par rapport à Freud. Dans Le Moi et Le Soi. Essais de psychanalyse, Freud écrit que le moi détrône le principe de plaisir et le remplace par le principe de réalité, plus propre à assurer sécurité et réussite, le seul ayant une réelle emprise sur le soi.

Dans les recherches sur l’objet Breton rappelle aussi les contributions pratiques ou conceptuelles des artistes surréalistes ou proches du mouvement. Sont mentionnés : Marcel Duchamp : ready-made, tout objet fabriqué est homologué comme objet d’art par le simple choix de l’artiste ; Man Ray : collages et surtout photographies, „capables d’orienter même notre vision sur le monde extérieur”; Picasso, créateur d’objets qui fonctionnent comme intermédiaires entre le monde intérieur et le monde extérieur; Alberto Giacometti, l’auteur de l’énigmatique construction La Boule suspendue qui ouvre la voie des objets de Dali ; Dali lui-même qui enrichit le discours sur l’objet et le décline dans des constructions originales.

L’objet „mobile et muet” de Giacometti, même s’il est construit avec les moyens propres à l’art du sculpteur, recèle d’ores et déjà dans l’opinion de Dali tous les principes de cette nouvelle catégorie appelée „les objets à fonctionnement symbolique” dont il donne cette définition: „Ces objets, qui se prêtent à un minimum de fonctionnement mécanique, sont basés sur les phantasmes et représentations susceptibles d’être provoqués par la réalisation d’actes inconscients”[21]. Les objets sont „désirs solidifiés” écrit Dali, inspiré par l’architecture des bâtiments „Modern’ style”. Le pas est franchi dans l’invention de „l’objet à fonction érotique”. On trouve dans cette catégorie, entre autres, le fameux veston aphrodisiaque présenté par l’auteur dans les termes du délire d’interprétation comme „un veston de smoking décoré avec des verres remplis de pippermint et à l’intérieur de chaque viscosité pippermintesque, une mouche morte”. Le désir et l’émotion sexuelle se trouvent à l’origine des objets créés par Valentine Hugo, Joan Miro, Meret Oppenheim (mentionnnée par Luca), Man Ray. En suite, parmi beaucoup d’autres, deux artistes américains prolongent les tendances dadaïstes-surréalistes en matière de fabrication d’objets: Joseph Cornell (1903-1972), qui a fréquenté les suréalistes pendant les années 1940, compose, dans la série boxes, un univers particulier par l’assemblage d’objets hétéroclites, alors que Robert Rauschenberg, plus proche de l’esprit Dada (1925-2008), pratique le collage et l’accolement de matériaux et de fragments d’objets, misant sur le caractère surprenant des analogies visuelles proposées.

Lorsqu’il rédige Le Vampire passif, Gherasim Luca est au courant de tout ce qui a été fait avant lui. Il s’appuie surtout sur Breton, dont il connait les écrits, et ce n’est donc pas un hasard si les qualités de l’objet recensées par Luca au début de son livre coïncident, mot par mot, à l’énumération de Breton: „onirique, à fonctionnement symbolique, réel et virtuel, mobile, muet, fantôme”[22]. L’objet, comme le rêve, est mis par Breton en relation avec la problématique du passage de la subjectivité à l’objectivité, et la fabrication d’objets a pour conséquence „l’objectivation de l’activité du rêve, son passage dans la réalité”. Le parallélisme objet-rêve constitue même une des idées majeures sur laquelle repose la construction de Luca. L’objet offert se trouve selon lui en rapport d’équivalence avec le rêve par son caractère aléatoire que l’on retrouve aussi bien dans son élaboration que dans le „choix” de la personne à laquelle il sera offert. Mais les ressemblances ne s’arrêtent pas là: tout comme le rêve, l’objet fabriqué et offert transforme le désir en „réalité du désir” et introduit l’inconscient collectif dans les relations entre les hommes: „L’objet offert permet d’introduire cet inconscient collectif actif dans les relations diurnes et directes entre les hommes, relations qui, au travail d’interprétation le plus élémentaire, se montreraient tout aussi subversives, étranges et révélatrices que celles du rêve”. On a ici une amorce du surréel, l’espace dans lequel objet, poésie, rêve se valent. Dans sa démarche Luca s’inscrit de manière explicite dans la continuité de Lautréamont, „La poésie doit être faite par tous non par un”, dont la pratique de l’écriture anticipe „cette phase suprêmement lyrique [qui] met à notre portée les schémas automatiques de cet appareil”[23]. L’univers des objets auquel le poète attribue „l’obscurantisme magique de la surdétermination causale” est un monde où „les symboles ont la puissance émouvante des actes et des organes”. L’objet trouvé favorise l’action du hasard objectif dans sa forme „dynamique et dramatique” qui produira un plus grand nombre de rencontres fortuites. Considérant cette construction théorique, l’objet est créé dans le but d’obtenir, par des moyens autres que ceux rationnels, „la résolution dialectique du conflit entre le monde intérieur et le monde extérieur”, autrement dit la fusion des contraires et leur conciliation dans une sorte de surréalité.

La fabrication d’objets et le geste de les offrir fonctionnent comme un acte de magie capable de mettre les deux personnes dans une relation de voyance facilitant la prescience ou la provocation d’événements dans la vie de l’un ou de l’autre. En d’autres termes, les objets offerts laissent apercevoir les correspondances mystérieuses dans l’univers, éclairent les rapports homme-univers et permettent de saisir „les rencontres que le hasard objectif a provoquées dans les relations entre les hommes et les hommes, entre les hommes et les objets, entre les hommes et leur histoire”. Il est aisé de distinguer ici les éléments d’une vision du monde constituée par la tradition alchimique: le cosmos comme un organisme animé régi par les lois de la sympathie et de l’antipathie entre les êtres et ayant comme combustible l’amour. L’objet est assimilé au règne du vivant et investi des qualités de médiumnité.

Le processus de recherche ou de fabrication des objets se déroule dans un flux d’associations spontanées qui le rapproche de l’écriture automatique et est à même de dynamiser l’existence par le coup de fouet du hasard objectif qui libère et fait émerger les potentialités. Le monde devient un monde du Possible.

Tout l’échafaudage théorique autour de l’objet offert s’accompagne d’une critique de la société contemporaine qui entraîne, comme pour le langage, une déchéance du statut ontologique de l’objet poussé dans le trivial utilitaire. Dans une note de bas de page, Luca précise : „L’amour bourgeois, pratiqué dans ses formes définies, passe du cadeau inutile des finançailles à celui utile et cher du mariage à travers deux phases quantitatives du même sentimentalisme”[24]. La version roumaine a une suite et une chute que Luca n’a pas repris dans le texte français, considérant qu’avec le changement de contexte culturel le jeu de mots s’appuyant sur un référent trop locale, resterait muet: „L’hypocrisie prend le masque doucereux de l’offrande à l’instar de l’idée sinistre de IOV devenue I.O.V. (la société d’entraide « Invalides, Orphelins, Veuves ») ”. (Trad. P.R.)

L’utilisation des images insérées dans le texte du Vampire passif (le portrait trouvé, les illustrations comportant les objets photographiés par Theodor Brauner) est une intervention qui trouve tout son sens dans l’action surréaliste de changement de paradigme esthétique : le renvoi du vraisemblable en faveur du réel. De la même façon, la littérature en général et le roman en particulier sont violemment désavoués par les surréalistes. Breton n’avançait-il que les images présentes dans Nadja devaient se substituer aux passages narratifs qui auraient fâcheusement ressemblé à la littérature ?

Dans le manuscrit roumain, avec une graphie soignée et son sens de la mise en page qui font que chacun de ses manuscrits est un livre-objet d’artiste en exemplaire unique, Luca composa une page de garde (reproduite comme tel dans la présente édition). Y sont mentionnées les composantes visuelles du livre : un autoportrait trouvé, 22 illustrations et un dessin hors texte par Victor Brauner. L’édition de 1945 ainsi que la réédition posthume de 2001 comportent en réalité moins d’illustrations, mais le chiffre avancé nous donne une information supplémentaire sur le projet de l’auteur : 22 coïncide avec le nombre d’arcane du tarot et par cette erreur feinte nous sont signalées les implications ésotériques du Vampire passif[25].

D’autre part, l’utilisation des images relève chez Luca d’une recherche permanente de multiplication des supports de son œuvre et des langages : objets tridimensionnels, cubomanies (construites à partir des reproductions de toiles de maîtres, par le rassemblement aléatoire de morceaux découpés selon un plan quadrillé), tableaux-objets de la série „artistique-bibliothèque”, poèmes visuels dans le style calligrammes, livres-objets (Quantitativement aimée, Bucarest, Editions de l’Oubli, 1944, exemplaire unique orné de 944 plumes d’acier, Le Sorcier noir, réalisé en collaboration avec Jacques Hérold, 1962, non diffusé, Sisyphe géomètre, Paris-Genève, Editions Givaudan, 1967, avec une sculpture de Piotr Kovalski, Paris, Le Soleil Noir, 1973, Théâtre de bouche, en collaboration avec Micheline Catti, Paris, Editionss Criapl’e, 1984), le poème-tract La Clef, 1960, diffusé par l’auteur. Luca utilise aussi le support sonore : au cours des décennies 1970-1990, il donne de nombreux récitals à Paris et Marseille, mais aussi à Stockholm, Oslo, Genève, New York et San Francisco. Gherasim Luca est considéré en France comme l’un des fondateurs de la „poésie sonore”. Sa poésie française qu’on a appelée „physique du langage”, „kabbale phonétique”, „alchimie du verbe”, pose la parole comme réalité corporelle et matière sonore. Le poème, disait Luca dans le préambule d’un récital, est „un lieu d’opération, le mot y est soumis à une série de mutations sonores, chacune de ses facettes libère la multiplicité des sens dont elles sont chargées”. Lors de ces manipulations qui font surgir le sens, les mots prennent corps et sont appelés à une existence autonome. Le poème est une transmission en direct de la vie des mots, il est même l’ailleurs où se passe la vie, la „vie dans la vie”.

Après les premières pages du Vampire passif, qui constituent une sorte de préambule théorique, suit la présentation des objets offerts à sept personnes : Virgil Teodorescu, sa femme Elena, Paul Paun, Gellu Naum, André Breton, Victor Brauner, amis et complices dans le surréalisme. La septième personne est introduite subrepticement comme destinataire réelle mais non dénommée de l’objet offert à Paul Paun. Dans le texte, qui joue sur différents registres, tantôt poétique, tantôt discours scientifique ou pseudo-scientifique, souvent les deux à la fois, s’entremêlent la pensée rigoureuse d’une logique serrée, impitoyable, et la souplesse du délire d’interprétation bien contrôlé et syntaxiquement discipliné. La démonstration s’appuie sur la mise en valeur des moindres détails et arguments et réunit les réalités les plus éloignées en dépit (et pour cause) des rapports d’incompatibilité logique ou culturelle.

La dialectique démoniaque est l’une des marques singulières des écrits de Gherasim Luca. Proche du délire d’interprétation de Dali, elle est basée sur une succession de déductions logiques plaquées sur l’irrationnel. Une contamination réciproque se produit ainsi entre la pensée diurne et la pensée nocturne, entre rationnel et irrationnel. C’est la grande subversion du surréalisme, et Luca s’y inscrit comme l’un de ses virtuoses. La capacité de Luca de mettre en scène et d’animer les notions et les concepts abstraits, développés dans les écrits français, se manifeste pour la première fois dans Le vampire passif. Comme dans ce passage se référant à l’objet offert à Paul Paun conçu comme un vaudeville dont les personnages (les capitales sont de moi, P.R.) sont la Raison Esthétique, comme représentant de la Réalité, l’Impulsion Immoral, Le Désir : „Dans ce conflit qui apparemment s’achève par le triomphe de la réalité (la raison esthétique), le désir trouve une solution favorable dans l’autre aspect de ma bisexualité. J’offre les boucles d’oreilles à un homme, profitant de la légalité du motif esthhétique qui couvre la subversivité de mon impulsion immorale. La raison esthétique que j’invoque est un représentant de la réalité mais en même temps le désir s’en sert contre la réalité dont il provient”[26]. Ailleurs, le commentaire réunit la méthode psychanalytique et le lexique sophistiqué-néologique et les références culturelles cherchées par goût de la provocation, car le surréalisme s’y est montré constamment hostile, dans la tradition chrétienne: „L’objet reçu en réponse de la part d’H. (fig. 1: une main à demi serrée près d’une ampoule de lanterne, les deux sur un morceau de velours) confirme les intentions sado-mutilantes de refus et de répulsion. La main, après avoir arraché le testicule, le laisse glisser sur un morceau de velours, velours qui devient le plat castrant de Salomé et le voile castrant de Véronique”[27].

Le désir, l’érotisme paroxystique et la transgression de tous les tabous – moraux, sociaux, sexuels, jusqu’à la transgression du tabou absolu du sacré dans la deuxième partie du livre, imprègnent le texte de Luca. Dans Le Vampire passif Luca met en œuvre une démarche personnelle que l’on pourrait désignée comme la méthode subversive-libidinale-ludique. La fabrication d’objets et leur mise en rapport avec les personnes choisies ou imposées d’elles-mêmes comme destinataires fonctionne comme une sorte d’auto-analyse des pulsions les plus intimes et secrètes : „la bisexualité des tendances érotiques et une position homosexuelle active-passive” (l’objet offert à Virgil Teodorescu) ; la masturbation ou la masturbation réciproque, en tant qu’expression d’une amitié fusionnelle (Le Crépuscule, l’objet destiné à Victor Brauner) ; le désir accompagné de la peur de castration (Hélène) ; le désir étouffé par le refus de payer une femme (les boucles d’oreille offerte à Paul Paun) ; la complexité des relations avec André Breton : admiration, désir de rapprochement bloqué par timidité ; l’ambiguïté de la relation avec Gellu Naum auquel il voue une „sympathie manifeste, presque consciente” mais en qui est perçue une dangereuse concurrence masculine. L’objet offert à Gellu Naum est par conséquent d’une perfide ambivalence : „Je lui ai gardé l’objet le plus long, sachant que cela lui ferait plaisir et qu’il saisirait sa forme érotique. […] J’offre à G. un objet dont il peut saisir la forme de sexe, mais en même temps je le menace : s’il prend mes femmes, son sexe va se casser. Mes tendances bisexuelles sont constamment indissolubles parce que la menace du brisement du sexe est plutôt une défloration qu’une castration”[28].

Les objets fabriqués servent à des rituels de magie permettant une intervention sur la réalité, à la manière d’une action naturelle dont les causalités restent mystérieuses. Mais ils sont aussi investis comme moyens de connaissance. Il s’agit plus précisément de la connaissance démoniaque. Pendant les manipulations des objets fabriqués par lui-même, Luca prétend avoir pu communiquer avec André Breton, appris la mort du père de Victor Brauner, pressenti, une heure avant, le grand tremblement de terre qui a secoué Bucarest en novembre 1940.

„Une demi-heure après, de l’autre bout de la ville, G. vient voir si je suis encore en vie et me dit que la ville est en ruines, ajoutant qu’une promenade dans les rues nous offrirait un spectacle grandiose”. Les révélations esthétiques des grands cataclysmes, telle l’image saisissante donnée par Max Ernst dans la toile L’Europe après la pluie II, les paysages maléfiques, les lieux dangereux font partie du catalogue des préférences des surréalistes. On y reconnaît la persistance des éléments de l’esthétique romantique du sublime. Dans La Critique de la faculté de juger, Emmanuel Kant voit dans la contemplation des phénomènes naturels terrifiants la source d’une expérience esthétique particulière. Sont énumérés : les volcans destructeurs, „la mer sombre en furie”, „les ouragans auxquels succède la dévastation”. Dans de telles circonstances, la réalité brise les proportions de l’équilibre par sa grandeur et son intensité et surpasse ainsi l’imagination. L’effet produit est une émotion ambivalente: plaisir et souffrance, angoisse, peur, panique mêlées à l’admiration. Soudain, dépourvu de finalité et situé en dehors de tout déterminisme (causalité éloignée ou insaisissable), révélateur comme une association d’idées spontanées, produisant des failles dans le monde extérieur et des bouleversements intérieurs, un cataclysme naturel peut être, comme ici, décrit dans le registre des qualificatifs réservés par les surréalistes à la poésie, à la création en général.

Gherasim Luca établit aussi une autre série d’équivalences entre le cataclysme naturel et le domaine social. Dans une des rares contextualisations historiques présentes dans ses écrits, Luca opère une identification compensatoire entre cataclysme naturel et „transformation révolutionnaire du monde”: „Deux années auparavant, à Paris, dans une conversation avec mes amis, j’avais soutenu qu’une grande catastrophe, par exemple la destruction de la terre par une comète, anticipée par les astronomes, me satisferait complètement. Dans un moment de violent pessimisme révolutionnaire, comme celui de cette conversation qui avait eu lieu quelques semaines après l’entrée de la France en guerre, une solution désespérée mais urgente me semblait digne d’être échangée contre une autre si naturelle, mais si éloignée de nous. Sur le plan du désir, pareille catastrophe annoncée d’avance me donnerait, pour un temps limité et à la hâte, les satisfactions que pourrait me donner pour toute la vie une transformation révolutionnaire du monde”[29].

La clé libidinale est une autre voie de « lecture » du tremblement de terre. L’érotisme induit par la proximité de la mort, occasion pour Luca de formuler une déclinaison surprenante (l’érotisation du prolétariat en sera une autre) de sa tentative permanente d’érotisation de l’univers : „Une pareille aventure, qui réveille dans l’homme son instinct de conservation sous une forme tendue et crispée, conduit à ce que les pulsions sexuelles qui l’accompagnent ordinairement dans toute leur complexité se simplifient pour lui correspondre. La suprême défense de sa propre personne dans le plus épouvantable moment de panique ne peut être suivie que d’une détente érotique manifestée par l’auto-érotisme”[30]. Plus surprenant encore, sur le même terrain est placée la relation avec Gellu Naum. Luca a fabriqué pour lui un deuxième objet, Le fantôme idéal, „cet objet de la désagrégation et des satisfactions rapides”. Peu après le tremblement de terre, Naum arrive de l’autre bout de la ville, „sortant des ruines comme un fantôme”. Il est associé à l’autorité castratrice de la psychanalyse („Il vient vérifier la position de mes mains”), mais leur relation est placée par Luca sur le terrain d’une transgression érotique réciproque : „Il vient vérifier la position de mes mains mais en même temps je vérifie la position des siennes. Nous sommes tous les deux des fantômes idéaux, parce que nous paraissons dans la nuit, non pour empêcher un exercice érotique interdit, mais pour nous le reconnaître réciproquement”[31]. L’enchaînement d’interprétations et d’équivalences obtenues par les associations spontanées et la sollicitation des analogies se poursuit dans la description et les commentaires des objets en bronze dont la fabrication est dictée par le grand cataclysme, avec l’image délirante de l’humanité qui se masturbe „dans le balancement grandiose du tremblement de terre” et aboutit au point de rencontre de plusieurs désirs : „Le désir panique de provoquer un tremblement de terre, par où le désir toujours constant de la révolution se fraye un passage, est le point vers lequel tend mon grand, mon suprême désir de rentrer dans les entrailles de ma mère”[32]. La construction non-œdipienne est anticipée ici, pressentie, si l’on peut dire, dans le nom de l’objet qui inspire et libère le commentaire pré cité, Le NON.

„L’objet objectivement offert à un objet (O.O.O.O.)”, le dernier paradigme de la déclinaison de l’objet proposée par Luca, est lui aussi présenté dans les termes d’une synthèse personnelle entre la tentation de la connaissance „nocturne” et l’appareil freudien, „étant un procédé magique de communication entre le moi et le soi”. Dans cette déclinaison, l’objet acquiert une fonction de fétiche défini comme une sorte de métonymie amputée, car, écrit Luca, „le symbole exclut pratiquement la chose symbolisée”. Mais le fétiche est un moyen de communication hors du langage. Le propre du fétiche est de mettre en présence la réalité dont il sert de substitut. Et c’est l’utilisateur lui seul qui détermine l’identification, suivant son propre désir. Un désir qui manifeste une certaine urgence d’être satisfait. Ce qui le différencie d’avantage du symbole : alors que le symbole réalise une équivalence généralement reconnue comme telle entre le signifiant et le signifié, à la suite d’un processus lointain de codification gravée dans la mémoire collective, dans le cas du fétiche cette équivalence n’a pas le caractère d’une évidence et donc ne fonctionne qu’à l’intérieur d’une communauté restreinte qui l’a adopté et, le plus souvent, l’identification est individuelle. Par cette dernière particularité, le fétiche entre dans le champ artistique, en tant qu’expression personnelle de l’angoisse ou obsession conduisant à la sublimation.

L’objet-fétiche présenté dans Le Vampire passif, construit par Luca à partir d’un objet trouvé et représentant une tête de magicien, était initialement destiné au peintre Jacques Hérold. Mais une inspiration fulgurante lui dévoile la vraie destinataire : Déline (Nadine) Craïnic, en français Hérault, la femme aimée, lovée dans les arcanes secrets du texte et révélée par l’allitération Hérold-Hérault.

Le fétiche, „cet appareil du hasard”, occupe chez Luca, ainsi que chez Gellu Naum et Victor Brauner, une place importante dans l’exploration de l’inconnu, une des voies qui mènent à „la connaissance par la méconnaissance” – formule présente dans Le Sable nocturne, texte collectif envoyé par les surréalistes roumains pour le catalogue de l’exposition internationale de 1947, et que Breton proclamera comme mot d’ordre du surréalisme.

L’objet est également un terrain de manipulation du temps, voire même d’anéantissement du temps comme durée. Le désir est le grand ordonnateur de l’univers, il s’attribue le pouvoir de s’établir dans tel ou tel segment de l’espace-temps. Comme dans cette page d’une grande intensité du poétique, conçue comme un hymne aux objets et à leur capacité d’enchantement du monde, par laquelle s’ouvre la deuxième partie du livre :

„Les objets, ces mystérieuses armures sous lesquelles nous attend, nocturne et dénudé, le désir, ces pièges de velours, de bronze, de fils d’araignée que nous jetons à chaque pas; chasseur et gibier dans les pénombres des forêts, à la fois forêt, braconnier et bûcheron, le bûcheron tué à la racine d’un arbre et couvert de sa propre barbe sentant l’encens, le bien, le cela-n’est-pas-possible ; enfin libres, enfin seuls avec nous-mêmes et avec tout le monde, avançant dans l’obscurité avec les yeux des chats, avec les dents du chacal, avec les cheveux à cernes lyriques, défaits, sous une chemise de veines et d’artères à travers laquelle le sang coule pour la première fois, nous sommes éclairés en nous-mêmes par les grands projecteurs du premier geste, disant ce qui devait être dit, faisant ce qui devait être fait, conduits parmi les lianes, les papillons et les chauve-souris, comme le blanc et le noir sur un échiquier ; personne ne songe à interdire les cases noires et le fou, les fourmis disparaissent, les réveille-matins disparaissant à leur tour, nous introduisons de nouveau la canne, la bicyclette à roues inégales, la pendule, le dirigeable, gardant le siphon, le récepteur téléphonique, la douche, l’ascenseur, la seringue, les appareils automatiques où à l’introduction d’un chiffre apparaît du chocolat ; les objets, cette catalepsie, ce spasme fixe, ce „fleuve dans lequel on ne se baigne qu’une seule fois” et dans lequel nous nous plongeons comme dans une photo; les objets, ces pierres philosophales qui découvrent, transforment, hallucinent, communiquent notre hurlement, ces hurlement de pierre qui brisent les flots, par lesquels passent l’arc-en-ciel, des images vivantes, des images de l’image, je rêve à vous parce que je rêve à moi, je vise hypnotiquement le diamant que vous contenez, avant de m’endormir, nous nous traversons réciproquement comme deux fantômes dans une salle de marbre avec, aux murs, les portraits des ancêtres grandeur nature, le portrait d’un chevalier médiéval se trouvant à côté du portrait d’une chaise, regardant les deux fossiles de fantômes sur les murs de ce musée spectral et s’il est vrai que nous sommes des ombres alors les hommes et les objets qui nous environnent ici ne sont que les os des ombres, les ombres des ombres, parce qu’ici on ne meurt pas, ici la disparition, l’éloignement ou la putréfaction d’une femme ne tue pas le désir auquel se rattache comme la flamme d’une bougie au jeu d’ombre et de lumière qu’elle entretient autour d’elle, quand tremblant entre les draps et transfiguré par la fièvre, on murmure son nom adoré ; non, tant que le désir persiste on ne meurt pas…”[33].

„Le monde des antinomies simultanées”

Gherasim Luca arrive, donnant cours aux associations d’idées qui découlent de la proclamation des lois non-œdipiennes, à l’un des principes axiomatiques de son système onto-poétique : le déclassement symbolique de la mort.

Parallèlement et pratiquement simultanément avec Gherasim Luca, Gellu Naum écrit Medium, son propre livre-manifeste surréaliste. Tout comme Le Vampire passif, Medium est un répertoire de thèmes, registres et marques personnels. Le poétique est une manière d’être et, implicitement, un moyen de connaissance, la seule à même de refaire l’unité du monde et l’unité de l’être. Sont mis à contribution le rêve et l’état de veille, le hasard, la médiumnité, le somnambulisme, les rencontres et les apparitions „forcées par la baguette magique de l’attente, de la quête”[34]. Gellu Naum ennonce ici ses concepts poétiques, appellés à fonctionner à la manière des emblèmes des alchimistes, codifications extrêmes, sorte de mot de passe accessibles aux initiés : „la certitude éruptive”, „Miss Terria” (le mystère transposé en paradigme féminin, „fantôme obsédant de l’objet qui doit être trouvé”), l’„As Fantôme”, un calc en roumain d’après Fantômas[35], appelé aussi „L’Homme qui fait peur à la mort”. Parmi les nombreuses références de ce texte (un procédé auquel Gellu Naum renoncera ultérieurement, se rétractant même en termes tranchants) qui établissent un réseau d’affinités, d’influences, de proximités, on retrouve Gérard de Nerval, Rimbaud, Alfred Jarry, Apollinaire, Sade, André Breton, René Crevel, mais surtout Lautréamont et les poisons subtiles distillés par son lyrisme : fantômes, vampires, démonisme, préférence pour le nocturne, l’apologie du mal et du crime. Gellu Naum critique lui-aussi la pensée contemporaine dominante qui ampute le monde (à la manière d’une castration) de sa moitié tenant de l’inexplicable et du merveilleux. La re-sémantisation du monde par la diffusion de la pensée poétique passe par la restitution à l’objet de sa qualité primordiale, le démonisme : „En effet, la persistance hallucinante de l’agressivité de l’objet, le caractère avide succube des gants, des chapeaux, des chaises, des verres, le vampirisme des pierres à aiguiser, des appareils photo qui sucent les images, des poêles, la lycanthropie vampirique d’une tirelire en forme d’animal ou celle simple d’un candélabre-hibou-serpent, les lampadaires qui nous sucent l’ombre avec un vampirisme paisible, le confort asphyxiant des couettes lourdes qui nous pressent la poitrine tel le succube plus pur, le jeux lucide des maisons qui referment les portes derrière nous, la lycanthropie fonctionnelle des grands ciseaux devant les magasins d’objets tranchants, celle subtilement vampirique des ciseaux de manucure qui tirent le sang goutte à goutte, les mains suffocantes d’un col dur, la mue parasitaire des mouchoirs ou de bateaux qui s’accrochent à l’eau tel le gui plus pur, la présence des doigts aux mains, des cheminées aux maisons, relève avec une profusion inouïe, avec une superbe ténacité édifiante cet aspect démoniaque de l’objet, à la lumière duquel le plus insigne et innocent rapport acquiert les vastes couleurs du mal”[36]. Gellu Naum propose son propre terme générique pour la série de phénomènes énoncée : „l’objet éphialtique”, où l’attribut d’origine grecque est pris avec la connotation hermaphrodite. Dans la mythologie, Ephialtès et son frère jumeaux Otos sont une incarnation du cauchemar érotique qui torture et étouffe les femmes pendant le sommeil. Le sens étymologique du mot est „se jeter sur”, synonyme du latin „incubus” – couché sur[37]. Hyppocrate, le premier à décrire les manifestations pendant le cauchemar, donne au mot Ephialtès le sens même de cauchemar. Ce qui fait remonter à l’Antiquité la connotation érotique donnée aux rêves.

Les objets ainsi définis sont le siège d’une ambivalence réversible du genre contenu/contenant que Luca va transposer magistralement dans le langage de son œuvre française, plaçant sous le signe de la rencontre et du hasard objectif sonore des rapports surprenants et des proximités sémantiques inattendues : Dieux contenu dans odieux, erreur dans terreur, etc. D’autre part, l’occurrence des couples de contraires rêve-veille, nuit-jour, actif-passif, masculin-féminin, visible-invisible, matériel-immatériel est symptomatique dans la tentative poétique d’érotisation de l’univers, l’une des marques du surréalisme roumain. Parmi les rencontres amenées par le hasard, voici celle avec le Vampire qui prend ici la forme d’un objet (apparemment) neutre reposant dans la vitrine d’une librairie : „Cet objet merveilleux, le rouleau de papier buvard sur lequel est écrit en capitales „vampire” qui résume pour moi, sous forme de ready-made, l’aspect démoniaque de l’objet, existe, je n’en doute pas, depuis longtemps, il est passé entre les mains du commerçant, de l’ouvrier, d’une femme lointaine peut-être qui l’a envoyé comme si c’était un message, à moi ou à quelqu’un d’autre, message sans adresse qui rencontrera sans aucun doute son destinataire qui, se coupant les veines, le mettra dessus pour s’imbiber de sang. Il a été vu par des centaines d’yeux dans la vitrine de la modeste librairie d’où je l’ai pris, a eu une existence bien à lui, de rouleau à papier buvard, de vampire peut-être, existence ignorée et atroce, ignorée et atroce comme ma décision de posséder cet objet avant notre rencontre, une nuit”[38]. Chez Naum le vampire est une représentation de la nuit, entendue dans le sens d’espace et non pas de temps, la nuit comme lieu par excellence maléfique, où tout se transforme en son contraire : „Entre un nouveau-né suçant le sein maternel et un vampire, la différence est le lieu. La nuit, tout nouveau-né est un vampire”[39].

L’objet et le lycantropisme potentiel et manifeste, la connaissance nocturne, la magie, toutes les formes d’ésotérisme font partie de l’univers permanent de Victor Brauner. Sur une page de son Cahier Bleu, utilisé par l’artiste lors de son refuge à Saint Féliu, juillet-août 1941, on tombe sur ce texte conçu comme commentaire à une série de dessins représentant des êtres hybrides situés au croisement des règnes : oiseau-femme, femme et reptile, femme-monstre marin : „INCUBES SUCCUBES LYCANTHTROPES LOUPS-GARROUS FANTÔMES SPECTRES RENDEZ-VOUS ICI MES AMIS ETERNELS. VOUS PARLEZ LE LANGAGE D’UN MONDE D’INSPIRATION QUI EST LE MIEN”[40]. Dans le même ordre de préoccupations s’inscrit l’objet Loup-Table, présenté lors de l’exposition surréaliste de 1947, Galerie Maeght à Paris. L’œuvre, datée de 1939, mais dont les premières esquisses remontent à 1933, est une hallucinante matérialisation d’un fantasme et se compose d’un ready-made (la table de série à peine détournée) et d’un objet trouvé (éléments d’un renard naturalisé). Le thème du vampire est présent de façon manifeste dans deux autres tableaux : Gemini ou entre le jour et la nuit, 1938, qui renvoie aux jumeaux Ephialtès-Otos, aux incubes évoqués dans le texte cité auparavant avec les suggestions érotiques et polymorphe-sexuelles qui les accompagnent, et Eléonore et le Vampire de 1942, une réminiscence très probablement de l’enfance, plus précisément de son bref séjour à Vienne, où circulait encore la légende de cette femme, Eléonore de Lobkowicz, 1682-1741, devenue vampire et qui a inspiré le personnage Lénore du roman Dracula de Bram Stocker. Pendant l’été 1941, Victor Brauner, déchiré entre l’angoisse de l’attente d’un visa pour les États-Unis et l’amour sans espoir pour la belle Laurette Séjourné, la compagne de Victor Serge, écrit son propre „Vampire passif”: 24 pages en français, d’une écriture serrée, qui mélangent lyrisme amoureux, opérations alchimiques et tours de magie, allusions ésotériques, anagrammes, jeux de mots autour du nom de la femme aimée (Très Belle L’or, Vous êtes ma vie L’EAURETTE) et le „texte-poème des 25 objets trouvés”. La femme invoquée, „magnifique et nocturne”, s’éloigne imperceptiblement à l’image de Gradiva („avance très lentement”, „avance silencieusement”), et seule la connaissance de l’élixir auquel se sont consacrés alchimistes et géomètres, scientifiques, artistes et chercheurs des siècles passés saura retenir cette apparition miraculeuse, obsessive et dévorante : „Le chemin me sera ouvert à toute conquête sur tous les plans. Et alors peut-être pourrai-je à jamais conquérir La femme celle de tous mes Rêves. La Femme de mon secret et de mon Mystère. Cette Femme Nocturne humide, noir noircie par toutes les nuits mystérieuses, La Femme au goût chimique et alchimique, Femme de Ma Noce Chimique que je connais sans connaître car elle est mon admirable VAMPIRE PASSIVE”[41].

L’origine du fonds commun d’idées, formules et approches chez Gherasim Luca, Gellu Naum et Victor Brauner se situe dans la période des années 1938-1939, lors du séjour parisien des deux premiers. Brauner, „Maître en initiations et en discours improvisés”[42], dont la notoriété parmi les surréalistes français était bien établie, avait assumé le rôle de catalyseur et de guide, introduisant les deux poètes auprès de Breton et dans les débats qui animaient le groupe parisien. Gellu Naum rapporte à plusieurs reprises qu’il préparait, à la demande de Breton, un dossier sur „la démonologie des objets” pour un numéro spécial de la revue Minotaure. Le projet n’a pas abouti en raison de la guerre. Naum prétend qu’il menait ce travail dans le plus grand secret avec la complicité de Victor Brauner[43]. En réalité, en corroborant les écrits de Naum et de Luca, les notes des carnets de Brauner et les documents des archives, il est possible d’affirmer que les sujets en question ont été développés, enrichis, nuancés lors de séances de discutions entre les trois, auxquels il convient d’ajouter Jacques Hérold, mais aussi, très probablement, Robert Rius, très proche de Brauner pendant ces années, et Yves Tanguy, celui qui avait présenté Brauner à Breton en 1930. Tout au long de son existence le surréalisme a réuni des personnalités fortes qui ont laissé leurs empreintes personnelles dans le mouvement, mais nombre de thèmes, procédés, formules, inventions surréalistes sont nés à l’occasion de réunions, jeux et discutions collectifs.

Le vampire est une apparition relativement récente dans la culture européenne. Le mot a été forgé dans la langue serbe avec le sens „Mort qui, suivant la superstition populaire, sort la nuit de sa tombe pour sucer le sang des vivants” (Petit Larousse). Le mot „vampire” est employé en roumain et bulgare en alternance avec „vârcolac”, dérivé du grec „vrykolakas”, indiquant ainsi, avant de devenir à travers la littérature et le cinéma un sujet universel, l’espace géographique de ce phénomène: les Balkans et Europe de l’Est, la Grèce, la Serbie et la Roumanie, où la tradition populaire véhicule un grand nombre de récits concernant les revenants, vampires et strigoï[44] auxquels vient s’ajouter la forme plus poétique et teintée d’érotisme du Zburator qui tourmente les jeunes filles. Le premier vampire historique, Petre Plogojovic, a été signalé par les autorités de l’Empire austro-hongrois en 1725 dans le village Kissilova en Bosnie. Un autre cas, datant de la même époque, est celui du brigand serbe Arnold Paole (mentionné aussi comme Arnaut Pavle) et qui aurait fait 16 victimes à Gossova (peut-être Kossovo). Le phénomène est colporté et popularisé par les érudits occidentaux des XVIIIe et XIXe siècles. Le moine bénédictin français Augustin Calmet présente le vampirisme comme une conséquence de la sous-nutrition des peuples balkaniques.

Beaucoup plus intéressante pour notre étude est la description du vampire comme „revenant en corps” différent en cela des manifestations immatérielles tels les fantômes et les esprits[45]. Collin de Plancy, un autre exégète, consulté tout au long du XIXe siècle en matière de superstition et occultisme, qui recueillit et systématisa toute les informations qui circulaient à son époque sur les apparitions, la magie, la sorcellerie et tout ce qui tient au „commerce de l’enfer” présente le vampirisme comme une manifestation intéressant la démonologie : „L’Esprit du mal eut un triomphe plus brutal et plus audacieux, lorsqu’il s’appela Baal, Moloch, Bélial, et qu’il régna effrontément sur les autels baignés de sang humain”[46].

Si les premiers vampires appartenaient aux classes sociales d’en bas, les plus exposées aux superstitions, la littérature lui attribue une réelle capacité de séduction et un statut noble.

En effet, dans toutes les cultures, la noblesse est une affaire de sang. La légende du vampire a été contaminée avec des personnages réels monstrueux, telle la comtesse Elisabeth Báthory, qui au XVIe siècle aurait sacrifié des centaines de jeunes filles vierges pour se baigner dans leur sang auquel on prêtait des vertus de rajeunissement, ou Gilles de Rais (1405-1440), combattant héroïque aux côtés de Jeanne d’Arc lors de la Guerre de cent ans, Maréchal de France, condamné et brûlé vif pour satanisme, sodomie et le meurtre „de plusieurs enfants, non pas dix, ni vingt, mais trente, quarante, cinquante, soixante, cent, deux cents et plus, ainsi on ne peut pas établir avec précision le nombre”[47]. Vlad Țepeș (l’Empaleur) inspire la fiction la plus célèbre de cette série, le roman Dracula de Bram Stocker (1897), qui insère habilement la légende du personnage historique dans les cadres du roman gothique, genre inauguré par Horace Walpole (Le Château d’Otrante, 1764) et rendu illustre par Ann Radcliffe, Charles Robert Maturin, Matthew Gregory Lewis dont le roman Le Moine (1796) avait conquis Breton qui écrivait, dès le premier Manifeste du surréalisme : „Le souffle du merveilleux l’anime tout entier”.

L’adoption du vampire par la littérature romantique est un symptôme du refus du rationalisme des Lumières. Ce thème est synonyme de la tentation d’explorer pour les abolir les frontières établies entre le réel et l’imaginaire, entre le monde physique et celui de l’esprit, entre nature et civilisation. Le vampire met en scène la fascination pour la mort dans laquelle se mêlent peur, angoisse et une inexplicable attraction, incarnant aussi le rêve de l’immortalité. A travers le personnage du vampire, la dialectique matière-esprit, acceptée par la tradition et par la religion chrétienne, selon laquelle le corps se décompose et disparaît tandis que l’âme survie, se trouve inversée. Le vampire est un être de chair capable de dématérialiser : le corps continue à vivre après la mort, même dépourvu d’âme. Ceci est possible par absorption de sang, transgression d’un tabou universel. Mais si la transgression enfreint l’interdit, elle ne l’annule pas pour autant. C’est justement l’installation de cette dynamique interdiction-transgression, sorte d’algorithme du plaisir, qui explique le succès des vampires, passés de la littérature au cinéma et ensuite vers les romans populaires et les séries télévisées.

Les films du début du XXème siècle, Les Vampires, par Louis Feuillade, 1915, et Nosferatu Le Vampire, par Murnau, 1922 ont rendu accessible à un public plus large la légende du vampire et ont marqué l’imaginaire d’une époque. Un témoignage précieux en ce sens vient de la part d’Aragon qui affirme que le cinéma et surtout le film de Feuillade eut un rôle décisif dans la formation intellectuelle de sa génération[48]. Le propos d’Aragon donne un éclairage édifiant du terreau dans lequel s’enracine le surréalisme, de sa préférence pour un certain type de femme : „ Cette magnifique bête d’ombre (Musidora) fut donc notre Vénus et notre déesse Raison”, d’amour et de jouissance : „Il y a une idée de la volupté qui nous est propre, et qui nous est venue par ce chemin de lumière, entre les images du meurtre et de l’escroquerie, tandis qu’on crevait ferme autre part sans que nous y prenions garde”[49]

Le vampire et toute l’imagerie qui l’accompagne : sang, cruauté, diabolisme, étrange, nocturne, dangereux, représentent la façon dont „l’autre Europe”, l’Est et le Sud-est du continent, entre dans la conscience occidentale: altérité trouble et méconnue, bien que familière culturellement et proche géographiquement, établissant ainsi un stéréotype culturel indestructible.

La légende du vampire est en général spontanément associée à la Roumanie, aussi bien au niveau des stéréotypes culturels, qu’à celui de la recherche érudite. Mais le sujet provoque un malaise dans la culture roumaine, le plus souvent il est ignoré, repoussé, voué à l’oubli. Ou traité avec une irritation marquée, un mélange de gêne, de culpabilité, de sentiment d’infériorité. Par contre les vampires ont connu un succès retentissant dans l’espace anglo-saxon. Une des explications serait la position dominante dans ces pays du calvinisme qui met au centre de ses préoccupations la question du bien et du mal[50]. Suivant cette suggestion, on pourrait dire que le bien et le mal occupent une position centrale aussi bien dans l’église orthodoxe qui, elle, est prédominante dans la partie de l’Europe où la légende est née. Il est vrai que dans les cultures de cette région, et je pense surtout à la culture roumaine, le christianisme n’est pas arrivé à éliminer ou à transposer complètement dans son propre paradigme le fonds préexistant. Le christianisme a été amené à cohabiter avec un corpus de rites et croyances qui comportent une vision du monde selon laquelle les frontières entre le bien et le mal sont fragiles ou inexistantes et où il n’est pas rare que l’un se présente sous les traits de l’autre ou qu’ils interfèrent jusqu’à la complète (con) fusion. Ce relativisme transposé dans la morale courante et dans les comportements rend inutile la transgression. Il n’y a ni tabous, ni interdits absolus, et, par conséquent, il n’y a non plus ni élans mystiques, ni exemples de révolte ou de pacte avec le Diable.

L’érotisme diabolique n’a pas tenté l’imaginaire local. C’est pour cette raison que les surréalistes roumains, avec leur attirance pour le vampirisme imprégné de sadisme et de fièvre blasphématoire (Gherasim Luca) et le goût pur le démonisme des objets (Gellu Naum et Gherasim Luca) font figures d’exceptions. Il est non moins vrai que toutes leurs références se trouvent dans la culture française.

Le vampire passif, présent simultanément dans les écrits de Naum, Brauner et Luca est inséparable des phénomènes de spiritisme venus d’Amérique au milieu du XIXe siècle et qui connurent une grande vogue en Europe. Souvent décriés comme truquages habiles de la réalité et parfois même prouvés comme tels, les phénomènes de médiumnité, matérialisations et incarnations (pratiquement par dédoublement), déplacements d’objets, photographies d’esprits passionnent les surréalistes comme autant de formes inexplorées du monde matériel et de clés d’accès sur le territoire du merveilleux. Gellu Naum, qui déplore la cécité du monde contemporain à l’égard des apparitions, déclare avoir vu des photos de fantômes et connaît „chaque trait du visage de Katie King, le fantôme photographié par Crookes”[51]. Naum est fasciné par „l’idée bouleversante que les fantômes peuvent être forcés à apparaître” et inscrit la matérialisation des esprits dans la tendance plus générale d’objectivation, désignée comme „cristallisation”, „minéralisation”, „minéralogie du désir”. Gherasim Luca croit lui-aussi que dans l’ordre non-œdipien „se rétablit/ de soi-même/la liaison initiale de l’eau et du feu/de la chair et de l’ectoplasme/de la vie et de la mort/de l’amour”, tel qu’il écrit dans L’Inventeur de l’amour. Mais à l’époque où Le Vampire passif a été rédigé, Luca est encore sur des positions œdipiennes, l’avènement de l’unité recherchée est placée dans le temps futur : „Les fantômes seront accessibles et communs et on n’aura plus besoin de ce rituel prétentieux des séances d’hypnose pour que les phénomènes médiumniques puissent se produire ; dans un monde où la médiumnité sera une qualité commune, les projections de notre inconscient se produiront automatiquement comme un lapsus. […] et les fantômes à auréole de saint des spirites paralytiques transformeront l’auréole en crachoir et viendront auprès de nous pour compléter nos rêves, nos poèmes et nos gestes les plus élémentaires”[52].

Gherasim Luca pose le Vampire passif comme emblème de son univers ontopoétique. Y convergent suggestions et influences, signalées ou non dans le texte, provenant des lectures et des auteurs qui constituent dans son œuvre roumaine des références permanentes et appuyées, consécutives à son désir d’affiliation à une communauté d’esprits : Sade, Lautréamont, Rimbaud, Huysmans, Breton.

Le vampire est un double satanique du séducteur libertin. Érotisme, violence, transgression sont une affirmation de la vie. Dans les termes de Georges Bataille (L’Érotisme, 1975) „l’érotisme est l’approbation littérale de la vie jusque dans la mort”. Contemporain avec la révolution freudienne, Dracula, le personnage de Stocker, est perçu comme „la démonstration brutale du complexe d’Œdipe” et positionne le vampire comme protagoniste „d’une vaste orgie de perversions polymorphes : bisexualité, sexe oral-anal-génital sadomasochiste”[53].

Une permanente ambivalence circule dans les veines de ce personnage mort-vivant, la pulsion de mort et l’exacerbation de la libido, régression au sein de la nature et représentation de l’amour absolu, le sang, symbole de la vie, lui permettant de vivre éternellement. Le sang, la vie, l’amour offerts par l’autre. Le baiser fatal du vampire évoque à la fois le nouveau-né suçant le sein maternel et le stade oral-cannibalique de la libido : „Et le sein maternel de plus en plus ample, de plus en plus ténébreux, qui d’une exactitude mathématique dirige chacun de nos gestes, combien s’approche-t-il de nous avec chaque goutte de sang versée ? Et le beau vampire plus pâle qu’une lettre, les yeux fermés, la chevelure de brouillard jetée sur les épaules, jetée sur les épées, suce frénétiquement”[54].

Le vampire est proie et prédateur (la proie s’ombre), chasseur et gibier, victime et bourreau, et c’est dans les termes de cette dualité qu’il est présent dans le texte de Luca, écrit à la première personne : „Et mon grand, mon suprême désir de verser du sang, de plonger dans un bain de sang, comment pourrai-je le comprendre sans l’offre de sang que je suis prêt à faire? ”[55].

A la fin de cette phrase, Luca renvoie à une note de bas de page écrite provisoirement au crayon: „Si l’athéisme… (Sade). A chercher dans „Surr au service” au début d’un numéro, une citation de Sade”[56]. Mais, suite à sa décision de ne plus éditer Le Vampire passif en roumain, Luca n’y revient plus. La citation, un très court extrait de La Nouvelle Justine, 1797, apparait en revanche dans la version française, dans la note de la page 49: „Si l’athéisme a besoin de martyrs, qu’on me fasse signe et mon sang est tout prêt…(Sade).” L’énorme renversement proposé par le Divin Marquis, martyr de la cause de l’athéisme va comme un gant à Luca et à son goût pour le blasphème. Luca ressuscite le mythe du pacte avec le Diable, et ses préférences ne vont pas à Faust, le personnage emblématique de cette série, mais vers un personnage réel, Gilles de Rais. Luca transpose dans sa propre existence les expériences les plus invraisemblables, il arrive à donner corporalité aux abstractions et une vie sensible aux symboles. Lors d’une interview, il résume cette tendance dans cette proposition intraduisible : „Je prends l’esprit à la lettre”. Luca accumule les postures, il est tour à tour ou simultanément Sade, Maldoror/Lautréamont, vampire, Fantômas, sorcier („le lyrique magicien”), Gilles de Rais. Le plus souvent, le moi de ces narrations poétiques cumule les particularités des auteurs et des personnages mentionnés : cruauté, perversions sexuelles, ferveur blasphématoire, non-conformisme moral et social, démonisme. Par endroit, le texte permet une identification précise de la source ou du modèle plus ou moins éloigné. C’en est le cas avec Gilles de Rais. Comme celui-ci, Luca signe, au nom de l’accès à une forme d’absolu, un pacte avec le Diable : „Reprenant le signe naïf des illuminés médiévaux, je signe avec mon sang le pacte avec Satan au cas où mes poèmes et mes actes ne prouveraient pas suffisamment l’indestructible amour qui me lie au Démon”[57].

Sur plusieurs pages, le texte déroule les stances d’un mysticisme à rebours sans précédent aucun dans la littérature roumaine. L’invocation du diable et „les cris obscurantistes et prophétiques adressés au Créateur”, cueillis parmi „les grandes vérités cachées au fond de l’humanité” lui donne l’occasion d’insérer dans son propre texte trois fragments en français sans traduction. Les deux premiers (mss. p. 46-47, LVp, p. 55-56) sont extraits du roman Là-Bas de Huysmans et représentent des fragments d’une messe noire d’une extrême violence officiée par le prêtre excommunié Docre. Le troisième, „Et la chair s’est faite verbe”, est un renversement de l’incipit de l’Évangile d’après Jean (1,14), considéré comme le dogme central du christianisme, l’incarnation du Fils de Dieu. Les fragments sont cités entre guillemets mais sans indications de source, l’anonymat étant convoqué comme source d’autorité d’une vérité établie par consensus. Parallèlement, le texte autorise une autre lecture du sacrilège en mode „idéaliste”, une tournure inhabituelle chez Luca et quasiment inexplicable en dehors de son goût immodéré pour la subversion. Toute démarche qui met en cause l’ordre établi que ce soit dans le social, dans l’amour ou dans la création est un acte démoniaque :